Un climat de malveillance sans précédent : sommes-nous en route vers la sixième grande extinction ?

- Les rouages du cycle du carbone et son équilibre fragile

- Catastrophes volcaniques : la face cachée des extinctions majeures

- Les cinq grandes extinctions : jalons du vivant

- Le rythme du changement, critère décisif

- Vers un nouveau basculement ? Réflexion sur la 6e extinction

- Les enseignements des archives du vivant pour notre avenir

-

Observer, comprendre, agir : la clé pour échapper au pire ?

- Qu'est-ce qu'une extinction massive ?

- Quel événement a causé la disparition des dinosaures non aviens ?

- Les volcans ont-ils déjà causé des extinctions massives ?

- Pourquoi le rythme d'émission du CO2 est-il crucial ?

- Sommes-nous déjà engagés dans une sixième extinction massive ?

- Comment les paléontologues détectent-ils une extinction ancienne ?

- Quels enseignements les dinosaures apportent-ils sur la fragilité du vivant ?

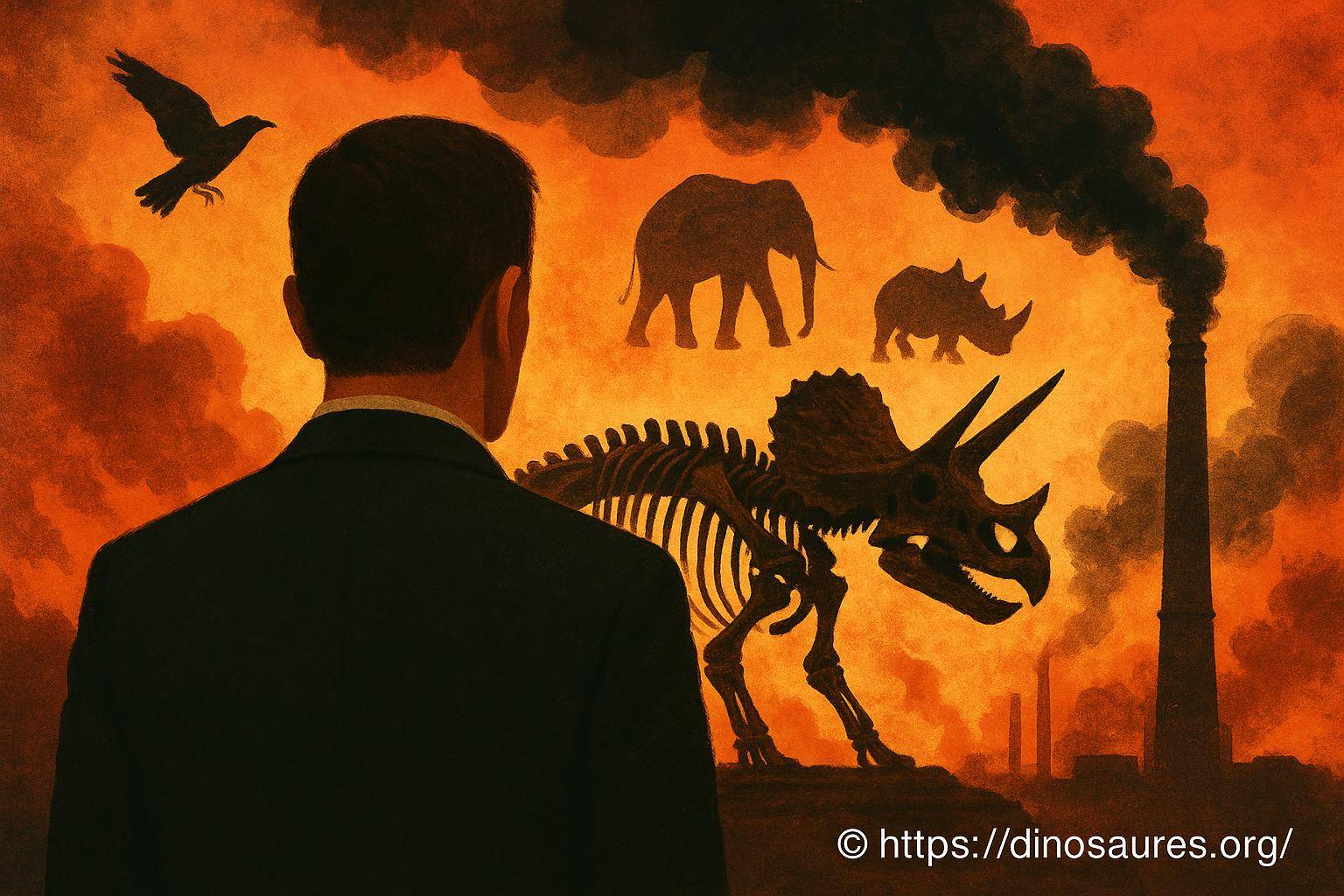

Le mystère des extinctions massives fascine autant qu'il inquiète. Imaginez : jusqu'à 75 % de toutes les espèces balayées, continents noircis, océans gorgés de gaz toxiques, et la vie sur Terre réduite à des organismes primitifs rampants au fond des mers. Ce n'est pas un scénario de film catastrophe, mais un épisode bien réel de l'histoire de notre planète. Depuis toujours, les extinctions massives jalonnent la chronologie terrestre, laissant derrière elles des empreintes indélébiles - fossiles, roches volcaniques, anomalies dans les sédiments marins. Le spectre d'une nouvelle «Grande Mort» hante désormais certains chercheurs. D'où vient ce risque ? Comment détecte-t-on les signes avant-coureurs ? Et surtout, quels liens existe-t-il entre les cataclysmes passés et l'ère des dinosaures ? Explorons ce sujet brûlant sans céder au fatalisme... tout en gardant les yeux grands ouverts sur la science.

Les rouages du cycle du carbone et son équilibre fragile

Le cycle du carbone ressemble à une machinerie patiente, ajustant savamment la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et les océans. Le CO2 circule, dissous dans l'eau ou emprisonné dans les roches, recyclé par les plantes, puis réenfoui sur des millions d'années. Tant que l'afflux de carbone reste modéré, ce système protège la planète en gardant la température dans des limites compatibles avec la vie complexe.

Cette régulation est essentielle. Mais que se passe-t-il lorsqu'un apport soudain de gaz carbonique surgit, dépassant, en un clin d'œil géologique, les capacités d'absorption de la Terre ? L'équilibre s'effondre. Le phénomène n'est pas théorique : il s'est déjà produit, bouleversant à jamais la trajectoire de la vie. L'intensité et la rapidité de ces injections massives de CO2 sont les vrais déclencheurs du chaos.

Catastrophes volcaniques : la face cachée des extinctions majeures

Contrairement aux idées reçues, la majorité des grandes extinctions n'ont pas été causées par la chute de météorites, mais par des phénomènes volcaniques d'ampleur continentale. Ces «provinces magmatiques», appelées en anglais Large Igneous Provinces (LIPs), sont capables de libérer dans l'atmosphère des quantités prodigieuses de gaz à effet de serre, capables de priver l'atmosphère d'oxygène ou de rendre les océans acides et toxiques.

L'exemple le plus frappant demeure celui de la fin du Permien. À cette époque, les éruptions des Trapps de Sibérie ont répandu des milliers de kilomètres cubes de lave, couvrant ce qui correspondrait aujourd'hui à plusieurs États américains. Mais le pire n'était pas visible à la surface... Sous la croûte terrestre, les nappes de magma perçaient d'anciennes couches riches en combustibles fossiles (charbon, gaz, calcaire carbonés), les brûlant et libérant des gigatonnes de CO2 et de méthane en très peu de temps.

Imaginez des centrales électriques géantes, actionnées par la planète elle-même, sans aucun contrôle ni limite !

Un engrenage climatique infernal

Ce surplus de gaz carbonique a déclenché une cascade de réactions dévastatrices: réchauffement soudain (jusqu'à +10°C à l'échelle planétaire), absence de saisons régulières, orages d'une rare violence, acidification généralisée de l'océan, raréfaction de l'oxygène dans l'eau... Les créatures marines s'asphyxiaient, devenaient incapables de fabriquer leurs coquilles, tandis que les plantes terrestres étaient la proie des incendies à répétition.

Bientôt, le règne des animaux complexes s'est effondré. Des écosystèmes entiers se sont vidés, ne laissant place qu'à quelques bactéries adaptées à la survie dans un environnement toxique. Il a fallu des millions d'années pour que la diversité ré-émerge, sous d'autres formes... et que les premiers dinosaures puissent enfin conquérir la Terre.

Les cinq grandes extinctions : jalons du vivant

Les paléontologues évoquent souvent les «Big Five» - ces cinq crises qui ont fait disparaître, à chaque fois, au moins trois quarts de la vie. Le dernier événement majeur est évidemment lié à la chute de l'astéroïde ayant mis fin à l'ère des dinosaures non aviens (cratère du Yucatan). Mais la plupart des autres épisodes n'ont rien à voir avec un impact, mais tout avec les dérèglements climatiques d'origine interne : éruptions massives, relargage de CO2, acidification des océans, perte de l'oxygène dans l'eau...

Chaque crise a laissé une signature physique et chimique dans les archives géologiques, que les chercheurs scrutent avec method. Cette traque permet aujourd'hui de comparer ces désastres aux perturbations en cours.

Le rythme du changement, critère décisif

L'un des points cruciaux, souvent négligé dans le débat public, repose sur le rythme des bouleversements. La Terre encaisse sans broncher des hausses et baisses de CO2 sur des millions d'années. Elle «digère» lentement les surplus, neutralise l'acidité, reconstruit ses écosystèmes, bref : elle patiente. Mais injectez des gigatonnes en quelques milliers d'années ou moins - pire, en seulement quelques siècles, comme au XXIe siècle - et l'équilibre est brisé.

Des études récentes indiquent que l'humanité libère aujourd'hui le carbone à un rythme au moins dix fois supérieur à celui observé lors des plus grandes éruptions du passé. C'est cette fuite en avant qui alarme le plus : la planète n'a pas le temps d'agir. Le danger n'est pas tant la quantité totale émise, mais surtout la rapidité de cette émission.

Vers un nouveau basculement ? Réflexion sur la 6e extinction

Jusqu'à présent, l'influence humaine a causé une réduction notable de la biodiversité, mais la barre du «seuil d'extinction massive» (à savoir 75 % des espèces disparues) n'a pas encore été franchie. Toutefois, la tendance actuelle laisse présager un point de bascule. Certains scientifiques évoquent désormais un scénario plausible dans lequel un emballement soudain du système provoque la disparition simultanée de multiples groupes vivants, de manière analogue à une panne généralisée sur un réseau électrique.

Le crescendo de l'impact humain pourrait n'être qu'à ses débuts... et laisser une empreinte bien plus profonde que celle, déjà effrayante, que l'on observe aujourd'hui.

Le passé nous enseigne que la biosphère met des centaines de milliers d'années à se remettre d'un tel choc. Période pendant laquelle, qui sait, peut-être seuls des organismes comparables aux bactéries ou aux algues surmonteraient la crise, comme ce fut le cas après la catastrophe du Permien.

Les enseignements des archives du vivant pour notre avenir

Le registre fossile, les analyses isotopiques, les couches anormales de sédiments - tout cela constitue une immense banque de données sur les conséquences des cataclysmes passés. On y apprend qu'un excès de carbone dans l'air finit toujours par accommoder la planète... mais à quel prix ! Le retour à la normale s'effectue à coups de millions d'années, au détriment de la plupart des formes de vie avancées.

En étudiant ces crises, des paléontologues ont aussi montré la robustesse mais aussi la fragilité du vivant. Les dinosaures prospérèrent après la crise du Permien, mais périrent lors du choc au Crétacé. Les mammifères émergèrent en force, à leur tour menacés si les équilibres biochimiques venaient à dérailler de nouveau...

La mémoire de ces extinctions massives n'a rien d'anecdotique. Elle éclaire les enjeux actuels et invite à une réflexion profonde sur la durée et l'ampleur des bouleversements provoqués par notre espèce.

Observer, comprendre, agir : la clé pour échapper au pire ?

Le plus redoutable, c'est sans doute l'apparente banalité du danger. Un surplus de CO2, progressivement accumulé, paraît au premier abord sans gravité. Pourtant, chaque tonne relâchée, chaque hectare de forêt détruit, chaque gisement de charbon exploité s'ajoute à la pile. Lentement parfois, mais avec une efficacité effrayante.

Les espèces du passé n'ont pas eu de stratégie globale pour contrer la catastrophe. Les humains, en revanche, disposent de l'intelligence et des outils pour prévenir un emballement. Reste à savoir si la société actuelle saura se saisir de ce savoir... ou si la sixième extinction entrera dans les mémoires, comme les précédentes, avec sa cohorte de fossiles et ses silences minéraux.

Les dinosaures, eux, n'auront sans doute pas le dernier mot sur cette histoire. Mais leur sort résonne comme un avertissement dans le grand livre de la vie.

Vous trouverez ci-dessous des réponses claires à quelques questions fréquentes sur les extinctions massives, le cycle du carbone et les liens avec les dinosaures.

Qu'est-ce qu'une extinction massive ?

On parle d'extinction massive lorsqu'au moins 75 % des espèces disparaissent sur une période relativement courte à l'échelle géologique, généralement suite à des bouleversements planétaires majeurs.

Quel événement a causé la disparition des dinosaures non aviens ?

La plupart des scientifiques attribuent la disparition des dinosaures non aviens à une collision avec un astéroïde, qui a provoqué un bouleversement climatique brutal lors de la crise Crétacé-Paléogène.

Les volcans ont-ils déjà causé des extinctions massives ?

Oui. Plusieurs grandes crises du passé, dont la fin du Permien, sont liées à des éruptions volcaniques gigantesques qui ont relâché d'énormes quantités de gaz carbonique et de méthane dans l'atmosphère, bouleversant tout l'écosystème. [ En savoir plus ici ]

Pourquoi le rythme d'émission du CO2 est-il crucial ?

La rapidité d'injection du CO2 compte plus que la quantité totale. Un afflux soudain, en quelques siècles ou millénaires, ne laisse pas le temps aux systèmes naturels d'absorber l'excès, provoquant une crise planétaire.

Sommes-nous déjà engagés dans une sixième extinction massive ?

Certains experts estiment que l'érosion actuelle de la biodiversité pourrait conduire à une sixième extinction, mais le seuil fatidique n'a pas encore été franchi. La trajectoire dépendra des actions prises dans les prochaines décennies.

Comment les paléontologues détectent-ils une extinction ancienne ?

Ils analysent les couches géologiques, les fossiles et les signatures chimiques anormales dans les roches, qui témoignent d'une disparition rapide de nombreuses formes de vie à un moment donné.

Quels enseignements les dinosaures apportent-ils sur la fragilité du vivant ?

Le destin des dinosaures illustre à quel point l'évolution peut être bouleversée par un événement soudain. Leur remplacement par d'autres espèces rappelle que nul règne n'est éternel face aux caprices de la Terre.