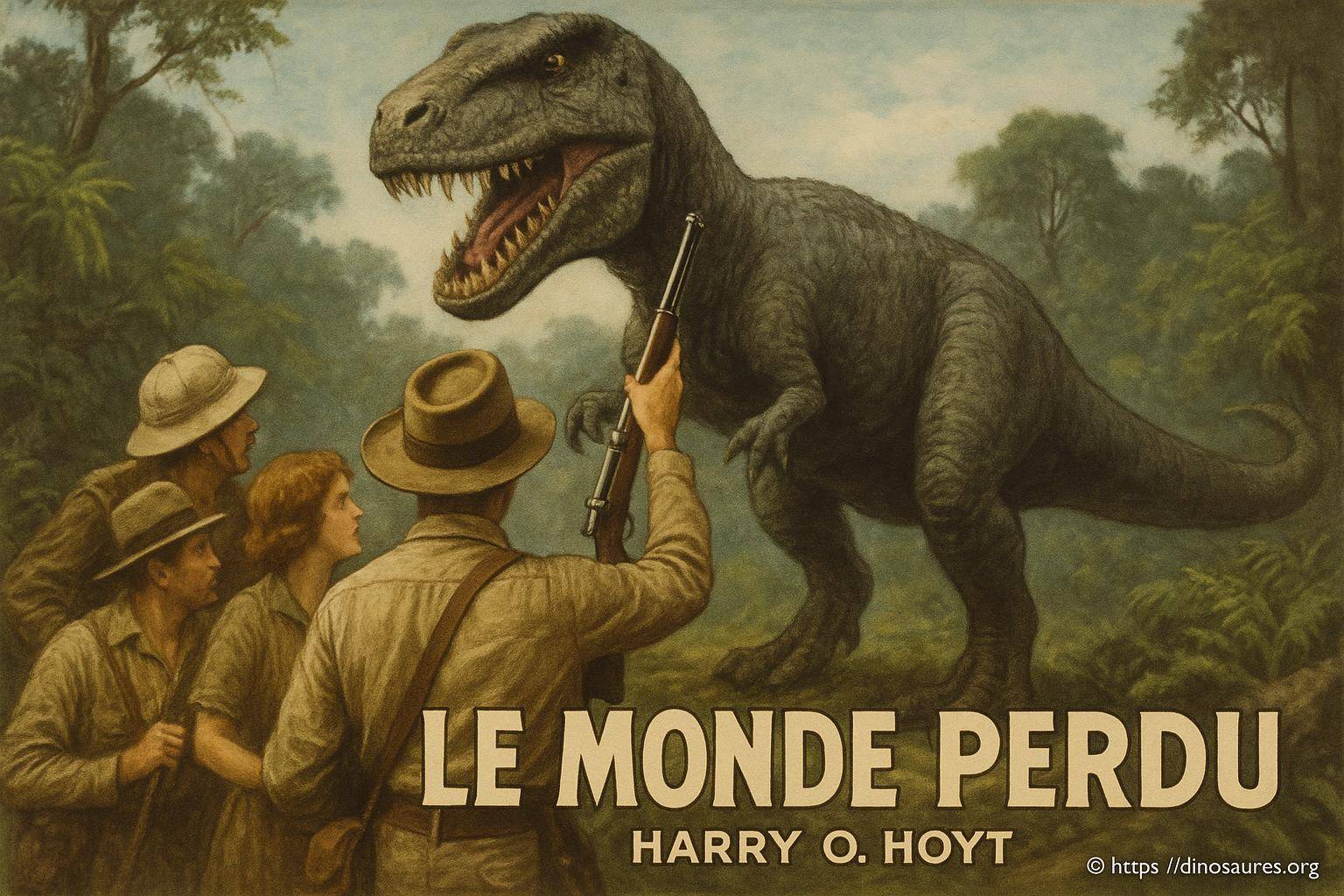

Le monde perdu : une aventure cinématographique au cœur des dinosaures

Plonger dans Le Monde perdu (1925) - Harry O. Hoyt, c'est s'engager dans un voyage cinématographique fascinant, à la fois pionnier dans le genre fantastique et véritable fenêtre ouverte sur une époque où l'imaginaire scientifique flirtait avec les prodiges de la paléontologie. Ce film muet, qui s'impose comme une référence incontournable pour les amateurs de dinosaures et de récits d'aventure, trace la voie d'un cinéma audacieux, animé par la volonté de rendre l'impossible tangible. Que cache ce chef-d'œuvre ? Pourquoi fascine-t-il encore aujourd'hui ? Plutôt qu'une simple histoire d'explorateurs, il s'agit bien d'une ode à la curiosité, doublée d'un exploit technologique dont l'héritage vibre encore dans la culture populaire.

Une intrigue palpitante au cœur de l'inconnu

Issu de l'imagination fertile d'Arthur Conan Doyle, Le Monde perdu (1925) - Harry O. Hoyt entraîne le spectateur dans l'expédition du professeur Challenger. Imaginez un monde oublié du temps, isolé au sommet d'un plateau inexploré, où des créatures préhistoriques règnent en maîtres absolus. Ce décor, mieux qu'un simple théâtre d'action, devient un personnage à part entière, orchestre le ballet périlleux d'aventuriers fascinés par l'inconnu.

La narration s'articule autour d'une équipe disparate : scientifiques, journalistes et chasseurs, réunis par le même désir de découverte. Les péripéties, oppressantes ou spectaculaires, sont autant de métaphores de la confrontation de l'homme avec sa propre témérité.

Le monde perdu : une prouesse visuelle et technique

Derrière l'écran, c'est la magie des effets spéciaux signés Willis O'Brien qui opère. L'animation image par image donne vie à des dinosaures impressionnants, posant pour la première fois la question du réalisme au cinéma. Un tyrannosaure surgissant dans la brume, un brontosaure s'ébrouant majestueusement : chaque scène est un tableau animé, une prouesse qui préfigure les grandes sagas modernes.

- Stop-motion révolutionnaire : l'illusion du vivant naît de centaines d'heures de patience et de minutie.

- Détails anatomiques soignés, donnant naissance à une véracité troublante.

- Première apparition au cinéma d'animaux disparus reconstitués, balayant les frontières entre rêve et réalité.

« Le plateau perdu, c'est un écho visuel aux grandes arènes de l'imaginaire, un théâtre où l'homme mesure sa petitesse face à la majesté du passé. »

Résonance scientifique et popularisation des dinosaures

Le film, tout en naviguant sur la crête du merveilleux, s'ancre dans une démarche scientifique sincère. Il reflète la passion grandissante du public pour les êtres préhistoriques, à une époque où les fouilles paléontologiques connaissent un essor sans précédent. Chaque séquence exprime la soif de savoir qui anime ses personnages, mais aussi une certaine humilité devant les mystères de la vie ancienne.

- Le Monde perdu inspire une vague d'intérêt populaire pour la paléontologie.

- Il contribue à façonner l'image collective des dinosaures, les ancrant comme figures mythiques et scientifiques.

- Le recours à des illustrations et modèles paléontologiques crédibilise la narration, tout en stimulant l'imaginaire.

Cette réussite se traduit dans la culture populaire par une multitude de références et de remakes, et l'on peut voir, dans ce film, les fondations de tout un pan de la cinématographie fantastique.

L'héritage dans la culture populaire et le cinéma

Parmi les multiples films de monstres et d'aventure qui verront le jour, nombreux sont ceux qui puiseront à la source de cette œuvre. Le Monde perdu (1925) - Harry O. Hoyt est bien plus qu'un récit ; c'est une grande arche reliant le passé lointain aux technologies du futur. À l'image d'un fossile précieux, le film continue de nourrir la fascination pour les mondes disparus et d'alimenter la créativité des réalisateurs contemporains.

- Diffusion de la figure du dinosaure au-delà du public scientifique.

- Influence majeure sur les effets spéciaux et l'animation cinématographique.

- Renouvellement constant de l'intérêt pour les récits d'exploration et d'aventure.

L'ombre du brontosaure, projetée sur les gratte-ciel du cinéma moderne, rappelle l'emprise durable du rêve préhistorique, entre science et légende.

Quand la fiction rencontre l'aventure mécanique

En poursuivant le fil des œuvres inspirées par ce grand classique, une passerelle inattendue se dessine vers les adaptations modernes mêlant action, science-fiction et véhicules motorisés. Un exemple frappant est la saga qui fait dialoguer la moto et le dinosaure, fusionnant le mythe du dompteur avec celui de l'explorateur héroïque. Le spectacle se déplace, mais l'esprit d'aventure demeure intact ! Pour approfondir la façon dont les films d'aventure préhistorique ont inspiré d'autres genres et supports, vous pouvez lire cet article sur le sujet, qui explore notamment « Film moto : Le Monde perdu, jurassic park » : en savoir plus. [ En savoir plus ici ]