Torosaurus le cératopsien à la collerette géante dévoilé

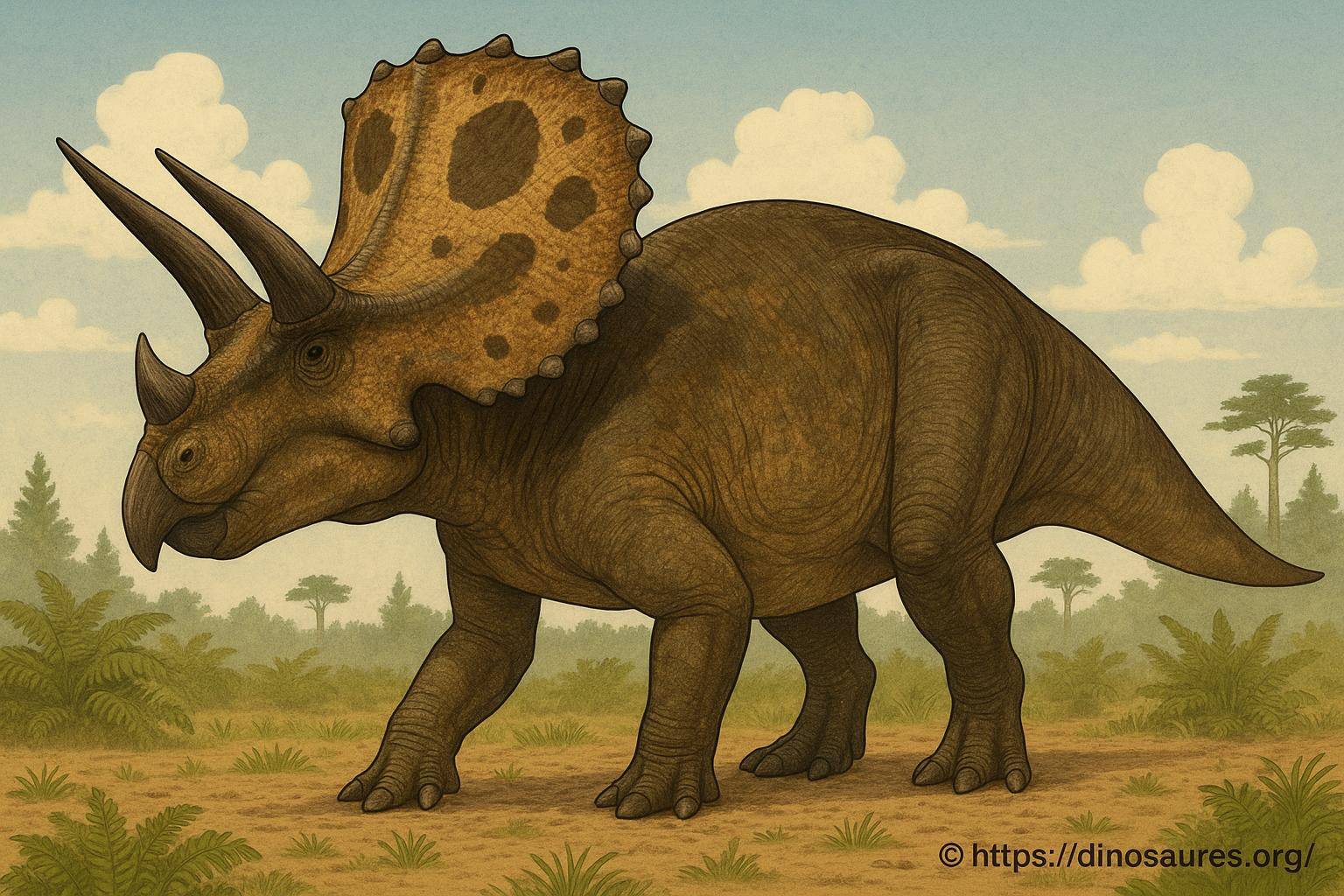

Parmi les dinosaures les plus emblématiques du Crétacé, certains restent gravés dans l'imaginaire collectif grâce à leurs ornementations exceptionnelles. C'est le cas du Torosaurus, un reptile géant qui fascine les paléontologues par sa collerette démesurée et ses cornes impressionnantes. Découvert en Amérique du Nord, ce géant herbivore a longtemps fait débat quant à son identité exacte et son mode de vie. Plongeons dans le monde captivant de ce cératopsien unique en son genre.

Torosaurus : le cératopsien à la collerette géante

Torosaurus : le cératopsien à la collerette géante est souvent cité quand il s'agit de représenter la diversité des cératopsiens. Son appellation provient du grec «toros» (perforé) en référence aux larges ouvertures présentes sur sa gigantesque collerette osseuse. Ce détail anatomique le distingue de nombreux autres dinosaures ornés et soulève des questions sur les fonctions de cette structure spectaculaire, qui pouvait mesurer jusqu'à 2,5 mètres de large. Torosaurus n'est pas qu'un géant : il incarne un exemple fascinant de l'évolution des cératopsidés et de l'adaptation à leur environnement.

Caractéristiques physiques remarquables

Doté de trois cornes sur la tête, le Torosaurus peut être comparé à son célèbre cousin Triceratops, avec lequel il partage de nombreux traits. Sa collerette est non seulement l'une des plus longues du règne des dinosaures, mais elle est également percée de deux grandes fenêtres, appelées fenestrae, qui allégeaient l'ossature.

On estime que la longueur totale de ce dinosaure pouvait atteindre 8 à 9 mètres, pour un poids approchant les six tonnes.Ces spécificités faisaient du Torosaurus un animal aussi impressionnant qu'énigmatique, capable d'intimider ses rivaux tout en séduisant d'éventuels partenaires.

Un mode de vie encore mystérieux

La question du comportement social du Torosaurus demeure partiellement élucidée. Plusieurs théories suggèrent que la collerette géante pouvait servir à la fois d'outil de défense contre les prédateurs, d'élément de reconnaissance intra-espèce ou de signal sexuel. Certains paléontologues avancent même que la structure alvéolée de la collerette permettait de maintenir la température corporelle grâce à une meilleure dissipation de la chaleur. [ A lire en complément ici ]

- Protection contre les attaques de grands carnivores

- Comportements de parade et de domination au sein du groupe

- Possibilité d'une fonction thermorégulatrice

Les découvertes fossiles font état de différences marquées selon les individus, ce qui renforce l'idée que la collerette gigantesque pouvait également refléter l'âge ou le statut au sein de la population de Torosaurus. Cependant, l'hypothèse la plus discutée dans la communauté scientifique concerne son éventuelle confusion avec le Triceratops, certains chercheurs estimant que le Torosaurus serait une forme adulte du Triceratops.

A shopper maintenant :

La controverse Triceratops/Torosaurus

Le débat sur la distinction entre Triceratops et Torosaurus anime fortement la paléontologie. Bien qu'ils partagent une morphologie similaire, de récentes découvertes ont révélé des différences notables dans la structure de leurs crânes. Torosaurus présente une collerette plus fine et perforée, tandis que le Triceratops possède une collerette plus épaisse et sans ouverture.

Certains scientifiques soutiennent que ces différences s'expliquent par la croissance, le Torosaurus représentant une maturité extrême du Triceratops.Néanmoins, d'autres éléments fossiles tendent à prouver le contraire, suggérant que ces deux cératopsiens coexistaient bel et bien en Amérique du Nord.

Découverte et importance paléontologique

Les premiers fossiles de Torosaurus ont été mis au jour dans les grandes plaines nord-américaines, des régions riches en sédiments du Crétacé supérieur. Ces découvertes ont permis d'enrichir la compréhension de la diversité des cératopsiens et de leurs adaptations morphologiques. L'étude du crâne perforé du Torosaurus contribue à revisiter l'arbre évolutif de la famille des Ceratopsidae, tout en ouvrant de nouveaux axes de recherche sur les relations entre espèce, âge et sexualité chez les dinosaures à cornes.

Dans le registre des grands cératopsiens, il existe également d'autres représentants notables qui permettent d'élargir les connaissances sur l'évolution de ce groupe fascinant. Il est notamment intéressant de s'attarder sur Chasmosaurus, un proche parent du Torosaurus, pour mieux comprendre les différences de morphologie et d'habitat au sein de cette famille si diversifiée.

Torosaurus et son environnement

Torosaurus évoluait dans des plaines riches en végétation, un atout pour sa diète herbivore. Avec sa puissante mâchoire et son bec tranchant, il pouvait venir à bout des végétaux coriaces qui composaient la flore du Crétacé. L'environnement partagé avec d'autres grands herbivores a sans doute favorisé le développement de stratégies de cohabitation et peut-être même de compétition pour l'accès à la nourriture.

Dans cet écosystème ancestral, Torosaurus coexistait notamment avec d'autres cératopsiens, des hadrosauridés ainsi que des prédateurs redoutables. L'étude comparative de ces dinosaures, à l'instar de pachyrhinosaurus, un autre cératopsien remarquable, met en lumière la richesse de la faune et la complexité des interactions au sein des communautés du Crétacé.

La postérité du Torosaurus

À l'heure actuelle, Torosaurus conserve une place à part dans l'histoire de la paléontologie. Son allure remarquable en fait une icône des musées et des expositions dédiées aux dinosaures à cornes. Grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible d'imaginer plus précisément sa posture, sa locomotion et même sa coloration. Des études multidisciplinaires réunissant paléontologues, biologistes et ingénieurs permettent d'approfondir notre compréhension des grandes énigmes posées par sa collerette géante. Cette dynamique de recherche promet encore de nombreuses découvertes autour d'un animal qui, bien que disparu, demeure vivant dans la mémoire de tous les passionnés de dinosaures.