Nouvelle espèce de dinosaure avec une voile spectaculaire découverte sur l’isle of wight

- Une nouvelle espèce étonnante révélée sur l'île de Wight

- La voile dorsale : mystère, séduction ou utilité ?

- L'importance des collections muséales dans la recherche paléontologique

- Les iguanodontiens de l'île de Wight : diversité et adaptations remarquables

- Une voile, des hypothèses : la parade nuptiale comme coup de théâtre

- Perspectives et invitations à la découverte

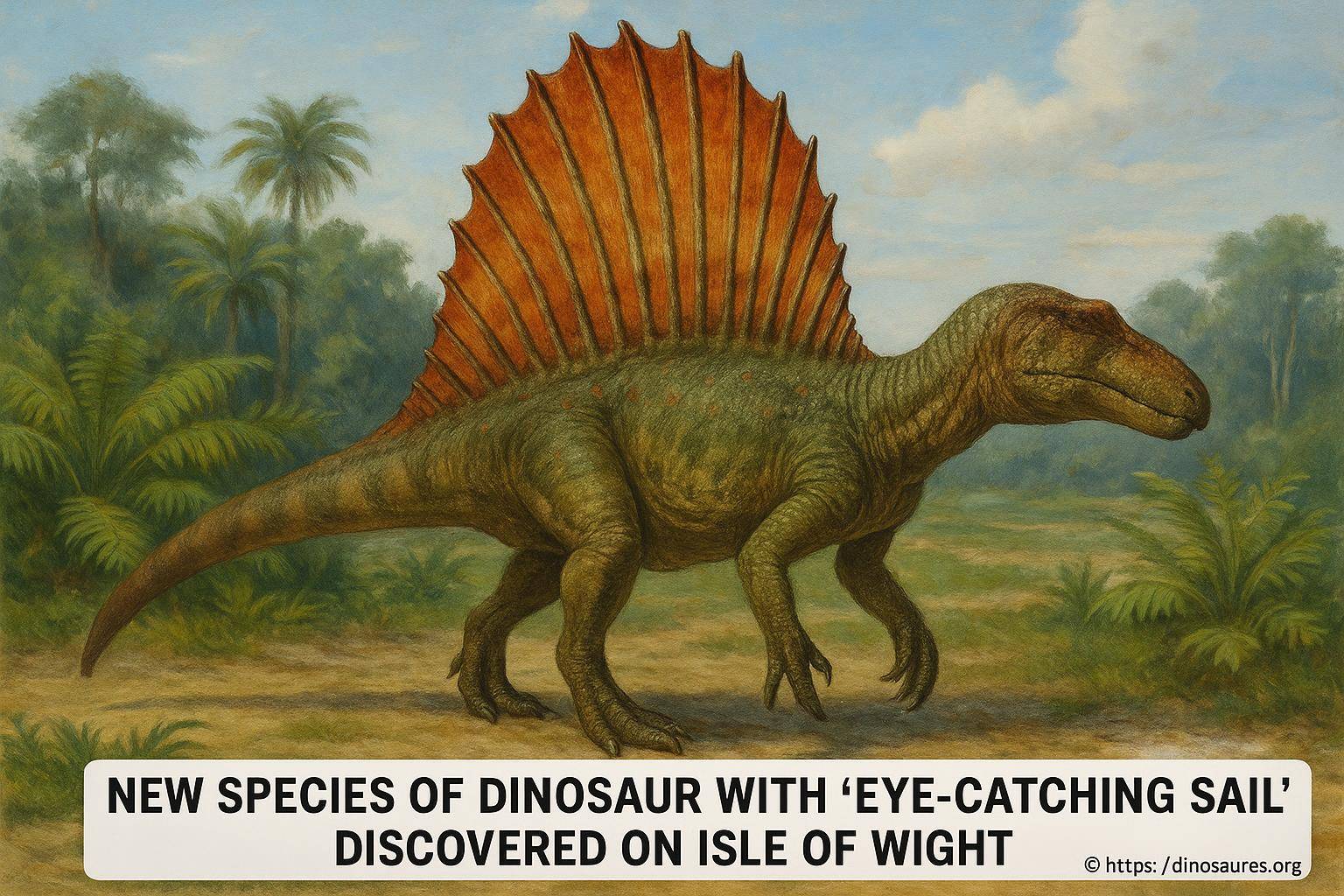

Sur la côte de l'île de Wight, un nouveau chapitre de l'histoire des dinosaures vient d'être dévoilé. La découverte d'une espèce inconnue jusqu'alors, dotée d'une silhouette singulière, illustre la richesse insoupçonnée du patrimoine préhistorique britannique. Cet animal, baptisé Istiorachis macarthurae, fascine déjà par une caractéristique hors du commun : une grande « voile » dorsale qui intrigue paléontologues et passionnés. Plongeons dans cette énigme fascinante qui mêle science, nature et histoire humaine.

Une nouvelle espèce étonnante révélée sur l'île de Wight

L'identification de Istiorachis macarthurae s'inscrit parmi les grandes découvertes paléontologiques réalisées sur l'île de Wight, célèbre pour ses falaises gorgées de fossiles. Les restes fossilisé ont d'abord été confondus avec ceux de dinosaures déjà connus de la région. Cependant, une analyse minutieuse, menée par un doctorant issu du monde médical, a révélé une anatomie unique : des vertèbres surmontées de longues épines neurales, formant une véritable structure en voile tout le long du dos. [ En savoir plus ici ]

Le nom Istiorachis résulte d'un subtil mélange entre les termes grecs pour « voile » (istio-) et « épine » (rachis), tandis que le nom spécifique rend hommage à une navigatrice de renom, célèbre pour ses exploits autour du globe. Cette dénomination symbolise la connexion entre prouesses humaines et animaux disparus, comme un clin d'œil du passé vers notre ère moderne.

Un fossile longtemps ignoré des chercheurs

La découverte ne résulte pas de fouilles récentes, mais d'une relecture attentive de spécimens dormants dans les collections muséales. Personne n'avait, jusqu'alors, examiné en détail ces ossements retrouvés il y a plusieurs décennies. Le regard neuf d'un scientifique, allié à une comparaison méthodique avec de vastes bases de données, a permis l'émergence de cette nouvelle espèce sous la lumière des projecteurs.

En paléontologie, il suffit parfois d'un simple détail oublié pour bouleverser la classification d'un groupe entier d'animaux préhistoriques.

Les collections de musées se révèlent ainsi comme des trésors dormants où chaque étagère recèle potentiellement de nouvelles histoires à raconter, à condition que le bon œil s'y attarde. Cette découverte souligne l'importance d'entretenir et de revisiter patrimoine fossile et archives scientifiques.

La voile dorsale : mystère, séduction ou utilité ?

L'aspect le plus remarquable de Istiorachis macarthurae reste sans conteste sa voile imposante, prolongeant la silhouette du dos jusqu'à la queue. Cette structure étonnante rappelle celles découvertes chez d'autres reptiles préhistoriques, mais elle était inhabituelle chez les iguanodontiens, la famille à laquelle appartient ce dinosaure.

À quoi servait cette extravagance évolutive ? Les hypothèses abondent ; certains paléontologues évoquent le contrôle de la température corporelle, d'autres suggèrent une réserve de graisse, à l'image de la bosse du chameau. Toutefois, la théorie privilégiée aujourd'hui se concentre sur le rôle dans la communication visuelle et, plus particulièrement, les rituels de séduction. Chez de nombreux reptiles modernes, les ornements spectaculaires servent à impressionner les femelles ou dissuader les rivaux masculins. Il est probable que Istiorachis macarthurae ait ainsi utilisé sa voile pour exprimer force, santé et attractivité lors de parades nuptiales.

Évolution et innovation rivalisent parfois d'imagination, offrant à certains animaux des atouts singuliers pour s'affirmer dans leur environnement : la nature sait dessiner autant de crêtes que de parures dans son grand bal de la sélection.

L'importance des collections muséales dans la recherche paléontologique

Cette découverte révèle une réalité souvent méconnue : de nombreux fossiles attendent leur heure dans les réserves, parfois oubliés ou mal attribués. Les musées, véritables bibliothèques du vivant disparu, jouent un rôle crucial en conservant ces fragments de mondes anciens.

Lorsqu'une nouvelle technique d'analyse ou une question scientifique inédite émerge, ces collections offrent la possibilité de réinterpréter le passé, comme l'ont montré les ossements d'Istiorachis macarthurae. Une vocation qui confère aux institutions scientifiques un rôle de gardien et d'explorateur à la fois : veiller, mais aussi questionner sans cesse l'existant pour révéler l'inconnu.

Le dialogue entre données anciennes et technologies modernes permet d'explorer des pistes inédites, révélant que l'aventure paléontologique ne se déroule pas seulement sur le terrain, mais aussi au cœur des musées. Les chercheurs peuvent ainsi redessiner l'arbre évolutif des dinosaures et apporter de nouveaux éclairages sur leurs modes de vie, leurs adaptations et leurs environnements disparus.

Un exemple d'approche scientifique collaborative

Chaque découverte fossile nécessite un travail d'équipe, impliquant non seulement les collecteurs et les spécialistes en anatomie comparée, mais aussi les institutions responsables de la préservation. Le cas d'Istiorachis macarthurae illustre le rôle fondamental des archives publiques pour la recherche, mais aussi le bénéfice de l'intervention de regards extérieurs ou inattendus : ici, un médecin devenu chercheur a su identifier ce que des générations de paléontologues avaient manqué.

Ce métissage de compétences et de points de vue élargit la portée des analyses, tout en offrant une source d'inspiration pour les scientifiques en devenir.

Les iguanodontiens de l'île de Wight : diversité et adaptations remarquables

L'île de Wight est reconnue comme l'un des hauts-lieux européens pour l'étude des iguanodontiens, ces dinosaures herbivores robustes à l'apparence parfois massive. Jusqu'à récemment, seuls deux représentants majeurs étaient officiellement recensés dans cette région. L'ajout d'un troisième membre à ce clan souligne la diversification évolutive qui a eu lieu dans cette zone au cours du Crétacé.

Les paléontologues s'interrogent désormais sur la coexistence de ces différentes espèces et la façon dont leurs particularités anatomiques leur ont permis de s'adapter à des niches écologiques spécifiques. La voile dorsale d'Istiorachis macarthurae pourrait bien être le signe d'une stratégie écologique ou sociale distincte, témoignant de la richesse des comportements et des environnements préhistoriques.

Tableau comparatif des principaux iguanodontiens de l'île de Wight

| Espèce | Caractéristique particulière | Période | Régime alimentaire |

|---|---|---|---|

| Istiorachis macarthurae | Voile dorsale spectaculaire | Crétacé inférieur | Herbivore |

| Iguanodon bernissartensis | Pouce en forme de pointe défensive | Crétacé inférieur | Herbivore |

| Mantellisaurus atherfieldensis | Apparence plus légère et élancée | Crétacé inférieur | Herbivore |

Une voile, des hypothèses : la parade nuptiale comme coup de théâtre

La « voile » d'Istiorachis macarthurae peut être vue comme une métaphore théâtrale : levée comme un rideau sur la scène de la nature, elle attise les regards, suscite la curiosité et dévoile un spectacle évolutif. Cette crête dorsale, aussi spectaculaire qu'intrigante, reflète le jeu subtil de la sélection sexuelle, où l'apparence devient un langage en soi, capable de décider du succès reproductif.

À l'image des oiseaux modernes arborant de flamboyants plumages ou des reptiles exhibant des couleurs vives lors des rivalités amoureuses, cette structure saurait captiver et transmettre des messages cachés. La compétition pour la survie passe souvent par des moyens détournés : la séduction, la dissuasion, l'affirmation de soi. Istiorachis macarthurae en offre un exemple parfait, rappelant que l'évolution ne suit pas toujours le chemin le plus simple, mais s'autorise des détours par l'audace et l'inventivité.

Perspectives et invitations à la découverte

La leçon retenue de la mise au jour d'Istiorachis macarthurae dépasse la simple fuite du temps. Cette histoire prouve que le sol de l'île de Wight conserve encore bien des secrets. Le passé, loin d'être figé, offre sans cesse des énigmes renouvelées à qui sait les interroger. En valorisant les collections, en conjuguant science, persévérance et créativité, il reste possible de transformer des fragments de roche en récits fascinants - et de redonner vie, le temps d'une étude, à ces géants disparus qui peuplaient autrefois la Terre.

👉 Lire aussi: Pourquoi n'y a-t-il plus de dinosaures aujourd'hui ?