Le projet de dé-extinction pour ramener mammouths et dodos

- L'ambition de ressusciter des espèces perdues

- Des outils de laboratoire au terrain : entre rêve, science et business

-

Lacs gelés, jungles oubliées et laboratoires du futur : la dé-extinction en questions

- FAQ - Questions fréquemment posées sur la dé-extinction animale

- Quel est le principal défi scientifique à la dé-extinction ?

- Réintroduire des mammouths peut-il réellement influencer le climat ?

- Pourquoi choisir le dodo pour la dé-extinction ?

- Les technologies développées sont-elles utilisées dans d'autres domaines ?

- Existe-t-il des risques si ces animaux réapparaissent ?

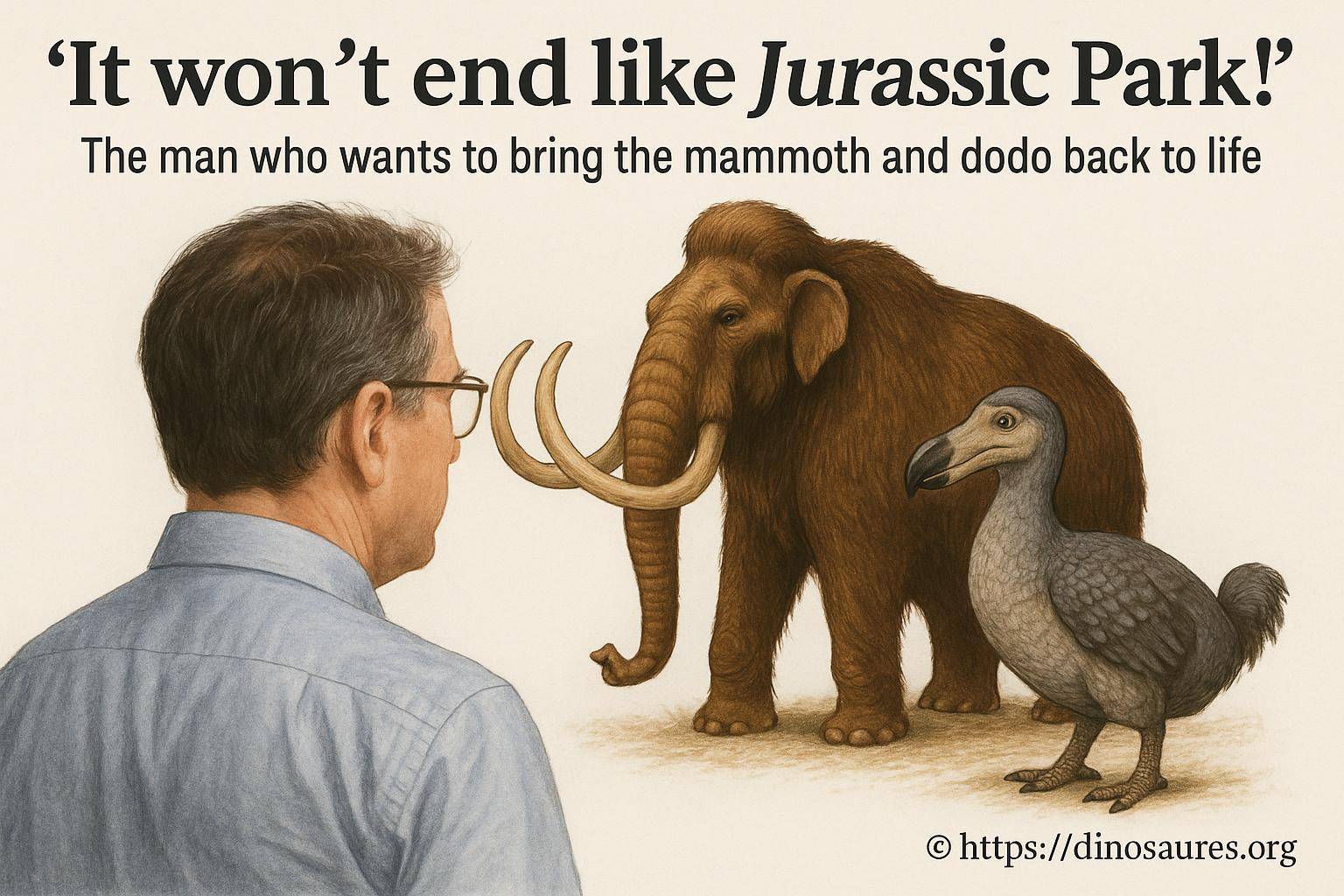

Imaginez-vous au cœur d'une plaine arctique balayée par le vent, où surgissent les silhouettes massives d'anciens mammouths laineux, ou encore sur l'île de Madagascar, le regard attiré par un improbable dodo glanant sur le rivage. Ce n'est pas la scène d'un film de science-fiction - mais bien l'objectif affiché de recherches réelles en biotechnologie. Le retour d'espèces disparues, ce qu'on appelle la dé-extinction, intrigue autant qu'il pose question. D'un côté, le rêve de renouer avec notre passé sauvage ; de l'autre, des enjeux scientifiques et éthiques passionnants.

L'ambition de ressusciter des espèces perdues

Au centre de ce maelström d'innovations, une équipe multidisciplinaire mène des programmes de restauration génétique sur plusieurs continents : laboratoires à Dallas, Cambridge, Melbourne... Le projet phare ? Ramener à la vie le mammouth laineux, le dodo des Mascareignes, et même le thylacine, marsupial carnivore de Tasmanie. Ces animaux, disparus depuis des siècles, fascinent autant les spécialistes que le grand public, et la démarche va bien au-delà de la pure curiosité scientifique.

Avec près de 200 millions de dollars levés, le chantier avance tambour battant. Les partenaires financiers, parfois inattendus (parmi eux des figures du cinéma), témoignent de l'engouement universel pour ce rêve herculéen. Certains plans sont très concrets : d'ici quelques années, la naissance d'un petit mammouth serait envisageable, en utilisant une mère porteuse éléphantine.

La science derrière la dé-extinction : des cellules à la vie

Comment ressusciter un géant disparu depuis des millénaires ? Ce processus se déroule en plusieurs étapes, chacune reposant sur de l'ingénierie génétique avancée et des partenariats avec les meilleurs laboratoires de recherche sur l'ADN ancien.

- Collecte d'ADN ancien : Les chercheurs partent d'échantillons prélevés dans des musées ou lors de fouilles, non de moustiques piégés dans l'ambre (désolé, amateurs de Jurassic Park).

- Comparaison génomique : À ce stade, ils identifient le parent moderne le plus proche de l'espèce disparue (exemple : l'éléphant d'Asie partage 99,6 % de son ADN avec le mammouth). À l'aide de l'intelligence artificielle, les génomes sont comparés pour cibler les gènes-clés à reconstituer.

- Edition et transfert de noyau cellulaire : Les équipes insèrent les séquences génétiques manquantes à l'aide de techniques telles que la transfert nucléaire de cellules somatiques, pionnières à l'époque du clonage de la brebis Dolly. La technologie s'est perfectionnée : lasers, automates, tout y passe, loin des outils rudimentaires d'antan.

- Gestation : Pour les mammifères, une éléphante portera l'embryon modifié. Pour les dodos, encore plus compliqué : l'édition génétique en est à la phase de culture cellulaire, le chemin reste long.

« Réveiller le passé, c'est explorer la boîte à outils de la vie, mais aussi se demander : sommes-nous prêts à gérer ce que nous recréons ? »

Un objectif écologique : restaurer des équilibres disparus

Ce projet titanesque n'a rien d'un simple « caprice de savant fou » à la Spielberg. Il s'inscrit dans une volonté plus large de préserver la biodiversité et même de réparer certains dégâts humains. Rendre la toundra aux mammouths, c'est, selon plusieurs études, favoriser l'équilibre des sols et empêcher leur dégradation : ces herbivores clés de voûte bouleversaient, par leurs déplacements, la structure même de l'écosystème.

Quant au fameux dodo : son retour servirait de symbole fort pour la protection de la faune endémique de Madagascar, tout en réveillant les consciences sur la fragilité de la biodiversité insulaire. Le projet vise aussi à déployer des solutions en conservation pour des espèces à l'agonie, comme le rhinocéros blanc du Nord, dont il ne subsiste plus que quelques individus vivants.

Des outils de laboratoire au terrain : entre rêve, science et business

La dé-extinction ne s'arrête pas à la création d'un animal en laboratoire : il faut ensuite lui trouver une place dans la nature, et tout un travail de concertation est engagé avec les communautés locales, les peuples autochtones, les propriétaires terriens et les gouvernements.

Ce n'est pas uniquement une aventure philanthropique. Certaines technologies mises au point au fil de ces recherches trouvent des applications ailleurs : deux entreprises ont déjà émergé de ces travaux. Les outils de modification génétique, d'intelligence artificielle appliquée au vivant, ou encore les méthodes d'incubation artificielle, nourrissent d'autres secteurs, de l'agronomie à la médecine.

| Espèce ciblée | Proche parent vivant | Objectif écologique |

|---|---|---|

| Mammouth laineux | Éléphant d'Asie | Restaurer la toundra, freiner la fonte du permafrost |

| Dodo | Pigeon de Nicobar | Sensibiliser à la préservation des espèces insulaires |

| Thylacine | Dasyure (petit marsupial) | Rétablir une chaîne alimentaire en Tasmanie |

| Rhinocéros blanc du Nord | Rhinocéros blanc du Sud | Éviter l'extinction totale |

Les promesses, les défis... et la magie du vivant

Ce n'est pas tous les jours que la frontière entre fiction et biologie semble aussi ténue. Mais non, cette aventure ne rejouera pas la tragédie du parc aux dinosaures dévasté par ses créatures. Les principales différences ? D'abord, l'absence totale de prédateurs géants aux dents acérées ; la priorité est donnée à des herbivores ou des espèces non menaçantes. Ensuite, chaque étape du processus s'accompagne d'une analyse d'impact environnemental poussée. Les retours d'expériences passés (réintroductions d'espèces dans la nature) servent d'appui.

- L'utilisation d'utérus artificiels n'est plus de la science-fiction : pour certains petits mammifères, cette technologie pourrait permettre la survie d'espèces menacées.

- Les étudiants et passionnés de sciences s'impliquent : chaque semaine, des familles envoient des dessins de mammouths ou de dodos, preuve que le projet fait naître des vocations scientifiques.

- Les outils développés sont partagés gratuitement aux structures de conservation, accélérant la sauvegarde de nombreux animaux en péril.

Redonner vie à une espèce disparue, c'est comme ouvrir un livre dont la dernière page avait été arrachée par l'histoire ; la science tente de la réécrire, trait après trait, dans l'espoir que l'histoire se déroule différemment cette fois.

Lacs gelés, jungles oubliées et laboratoires du futur : la dé-extinction en questions

Le retour du mammouth et du dodo soulève forcément des interrogations : rôle écologique réel ? Risque de dérive ? Coût et intérêt pour la société ? Chaque avancée s'accompagne d'un débat, parfois vif, entre défenseurs d'une nature restaurée et ceux qui redoutent les surprises de l'imprévisible. Les porteurs du projet insistent sur la complémentarité entre conservation et innovation. À la clé, une nouvelle manière de protéger le vivant, mais aussi de l'imaginer...

FAQ - Questions fréquemment posées sur la dé-extinction animale

Vous vous interrogez sur la possibilité de faire revivre des espèces disparues ? Voici quelques réponses claires et précises.

Quel est le principal défi scientifique à la dé-extinction ?

Le défi majeur réside dans la récupération d'un ADN suffisamment complet et exploitable, notamment chez les espèces disparues depuis longtemps. La dégradation naturelle du matériel génétique au fil du temps complique la tâche, obligeant à combiner génomes anciens et séquences de proches parents vivants. [ Voir ici aussi ]

Réintroduire des mammouths peut-il réellement influencer le climat ?

Des études indiquent que les mammouths pourraient, en creusant la neige et tondant la toundra, ralentir la fonte du permafrost et préserver des stocks de carbone. Ce rôle tampon fait de ces animaux des acteurs potentiels de la lutte contre le réchauffement dans certaines régions froides.

Pourquoi choisir le dodo pour la dé-extinction ?

Le dodo est devenu l'emblème des extinctions causées par l'homme. En travaillant sur son retour, les chercheurs souhaitent frapper les esprits et rappeler l'urgence de préserver les espèces insulaires menacées, souvent très vulnérables aux activités humaines.

Les technologies développées sont-elles utilisées dans d'autres domaines ?

Oui, plusieurs avancées réalisées pour la dé-extinction bénéficient aux efforts de conservation, à l'agriculture ou la médecine, notamment en termes de manipulation génétique, d'analyse des génomes et de reproduction assistée.

Existe-t-il des risques si ces animaux réapparaissent ?

Toute réintroduction comporte des risques (déséquilibre, maladies, adaptation difficile), mais des études préalables, l'implication d'écologues et des suivis continus servent à anticiper et limiter ces problèmes. Le passé éclaire le présent, mais chaque nouvelle tentative reste unique.

Plus les avancées en biotechnologie s'accélèrent, plus la frontière entre la fiction et la réalité s'estompe - invitant à porter un regard neuf sur notre responsabilité envers la faune d'hier, d'aujourd'hui et, qui sait, de demain.

👉 Lire aussi: À quelle époque sont nés les dinosaures ?