Des bébés dinosaures fossiles encore dans leur nid découverts en Mongolie

- Des fossiles de bébés Saurolophus : un témoignage rare du passé

- Décryptage scientifique : l'évolution de la crête chez les Saurolophus

-

La valeur ajoutée des découvertes périnatales en paléontologie

- FAQ : Ce que révèle la découverte de bébés dinosaures fossiles

- Qu'apporte la découverte de bébés dinosaures à notre compréhension des espèces disparues ?

- Pourquoi retrouve-t-on des nids de dinosaures fossilisés principalement dans certaines régions du monde ?

- Comment les paléontologues déterminent-ils si un fossile de dinosaure était encore dans l'œuf ou venait d'en sortir ?

Les paysages arides du désert de Gobi réservent parfois des trésors inattendus, comme en témoignent les récentes découvertes de fossiles de bébés dinosaures retrouvés encore dans leur nid. Ces vestiges d'une autre ère soulèvent un coin du voile sur la façon dont les dinosaures, et plus précisément certaines espèces à crête, venaient au monde et grandissaient il y a des millions d'années. Cette avancée scientifique ouvre une fenêtre précieuse sur la biologie, le comportement et le développement des dinosaures.

Des fossiles de bébés Saurolophus : un témoignage rare du passé

Au cœur du désert de Gobi, une équipe de spécialistes a mis au jour plusieurs squelettes de bébés dinosaures ayant appartenu à l'espèce Saurolophus angustirostris, parfois surnommée le "lézard à crête". Il s'agit là d'une trouvaille exceptionnelle puisque les spécimens étaient encore blottis dans les vestiges de leur nid quand la mort les a frappés.

À l'ombre d'une époque révolue, ces jeunes dinosaures, figés dans le temps, offrent un instantané unique du tout début de leur existence. Selon les analyses, ces animaux étaient à un stade de développement extrêmement précoce, à la frontière entre l'éclosion et leurs premiers jours de vie.

Le Saurolophus angustirostris : un géant à la crête emblématique

Le Saurolophus angustirostris est reconnu pour sa longue crête osseuse et son régime strictement végétarien. Adulte, il pouvait atteindre près de douze mètres de long et dépasser deux tonnes, faisant de lui l'un des géants du Crétacé supérieur. Plusieurs squelettes complets et bien préservés de cette espèce ont déjà été découverts dans la même région, confirmant que ce dinosaure était l'un des habitants dominants du secteur il y a des millions d'années.

Fait fascinant : alors que les adultes arborent une crête impressionnante sur leur crâne, les bébés retrouvés récemment n'en portaient pas encore trace. La croissance de cette crête, caractéristique des Saurolophini, est donc un marqueur du passage à l'âge adulte.

Une scène fossilisée, figée sur un banc de sable

Les recherches indiquent que ces jeunes Saurolophus gisaient très probablement sur un banc de sable déposé par une ancienne rivière lorsque la fatalité les a surpris. Les os, encore en grande partie intacts malgré le passage des ères, témoignent d'une mort survenue à un stade très précoce, renforcée par la position des spécimens et la présence de fragments de coquille fossilisée à proximité.

La découverte de fossiles d'animaux si jeunes, et peut-être même encore à l'intérieur de leur œuf, est une fenêtre rarissime sur les débuts de la vie des dinosaures.

La taille des crânes n'atteignait environ que 5 % de celle observée chez les adultes les plus massifs de l'espèce. Certains éléments distinctifs du crâne, comme le museau orienté vers le haut, étaient déjà présents chez ces individus périnataux, mais les os du crâne n'avaient pas encore fusionné et l'emblématique crête restait absente.

Décryptage scientifique : l'évolution de la crête chez les Saurolophus

La découverte a permis aux chercheurs d'analyser d'un œil neuf le développement de la fameuse crête. Les Saurolophini sont en effet uniques parmi les dinosaures à bec de canard : cette ornementation osseuse, si caractéristique chez les adultes, ne fait son apparition qu'après la naissance, comme le montre l'absence totale chez les juvéniles récemment mis au jour.

La crête du Saurolophus aurait, selon les hypothèses, pu jouer un rôle social, acoustique ou même sexuel une fois la maturité atteinte. Ce type de structure, que l'on peut comparer à une parure chez un paon moderne, n'était donc pas utile ni présente dès la naissance, ce qui éclaire l'évolution morphologique de l'espèce.

Origine de la fossilisation : un climat propice à la préservation

Comment ces petits dinosaures sont-ils parvenus à traverser les âges jusqu'à nous ? Après leur mort, probablement durant une période estivale humide, les jeunes Saurolophus et les fragments d'œufs ont été rapidement ensevelis par les sédiments fluviaux. Cette ensevelissement rapide a permis une conservation remarquable, évitant que la décomposition ou des charognards ne détruisent ces témoins précieux.

Les fragments de coquilles découverts à proximité partagent une structure identique à ceux déjà attribués à l'espèce dans la région, renforçant ainsi la certitude sur l'identité des spécimens retrouvés.

Un héritage paléontologique d'importance mondiale

Le désert de Gobi, souvent comparé à un coffre-fort naturel de l'histoire de la Terre, continue de surprendre par la qualité de ses découvertes paléontologiques. Cette région, véritable laboratoire à ciel ouvert, a déjà permis de mettre au jour de nombreux représentants du règne des dinosaures, mais les nids de bébés fossilisés, eux, restent des trouvailles rares et riches d'enseignements.

Grâce à ces données uniques, les spécialistes sont désormais en mesure d'affiner les scénarios de développement des dinosaures à crête et de mieux comprendre la dynamique de leurs populations préhistoriques.

La découverte d'un nid intact, avec ses occupants, s'apparente à ouvrir un livre scellé depuis la nuit des temps, dont chaque page raconte une histoire de vie, de mort et de survie dans des environnements aujourd'hui disparus.

La valeur ajoutée des découvertes périnatales en paléontologie

L'intérêt scientifique des découvertes de spécimens à un stade périnatal réside dans la capacité à reconstituer les premières phases du développement morphologique d'une espèce. Les fossiles d'adultes, aussi nombreux et bien conservés soient-ils, ne livrent jamais autant d'informations sur l'ontogenèse - c'est-à-dire la façon dont un animal croît, développe ses structures osseuses et acquiert ses traits caractéristiques.

Ces trouvailles permettent d'illustrer l'évolution biologique par petits pas, bien loin des images spectaculaires de combats entre géants préhistoriques. Ici, c'est la subtilité du processus de croissance et d'adaptation qui se dévoile, ouvrant de nouveaux horizons à la recherche paléontologique contemporaine. [ A lire en complément ici ]

FAQ : Ce que révèle la découverte de bébés dinosaures fossiles

Voici quelques réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'intérêt scientifique et les implications de la mise au jour de jeunes dinosaures fossiles.

Qu'apporte la découverte de bébés dinosaures à notre compréhension des espèces disparues ?

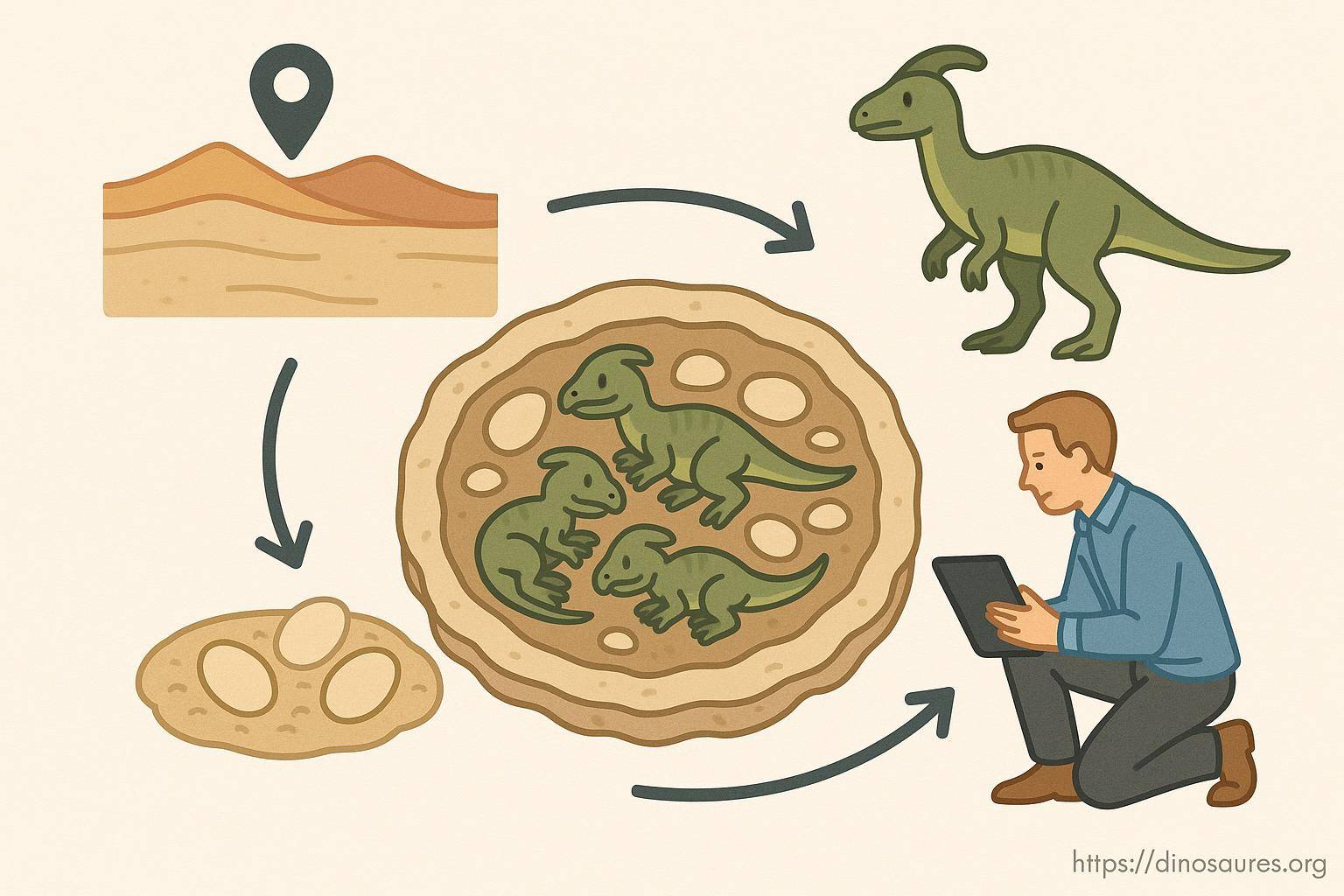

Elle permet d'étudier directement les premières étapes du développement des dinosaures, d'identifier les traits morphologiques présents à la naissance et de comparer l'évolution entre juvéniles et adultes. Cela offre des informations cruciales sur la croissance, la reproduction et la stratégie de survie des espèces anciennes.

Pourquoi retrouve-t-on des nids de dinosaures fossilisés principalement dans certaines régions du monde ?

La préservation de nids fossilisé nécessite un ensemble précis de conditions environnementales : ensevelissement rapide, faible activité de charognards et sédiments fins pour empêcher la désintégration. Le désert de Gobi, par exemple, offre un contexte géologique unique qui favorise la conservation de ces vestiges exceptionnels.

Comment les paléontologues déterminent-ils si un fossile de dinosaure était encore dans l'œuf ou venait d'en sortir ?

En étudiant la position des os, l'état de développement du crâne, la présence de fragments de coquilles et l'absence de certains caractères adultes comme la crête. Les spécialistes combinent ces indices pour reconstituer la chronologie de la vie de l'animal au moment de sa mort et mieux comprendre les processus de fossilisation.